私たちの身近にあるパソコンやスマートフォン、さらには企業のサーバーまで、あらゆるコンピュータは「記憶装置」によって支えられています。

高速なキャッシュから大容量の補助記憶まで、階層的に組み合わされたこれらの装置は、コンピュータの性能を左右する重要な存在です。

本記事では、記憶装置の基本から最新技術までをわかりやすく解説します。

記憶装置とは

・記憶装置の基本:

コンピュータにとって「記憶装置」は、人間の記憶にあたる重要なパーツです。ただし、その仕組みは私たちの記憶とは異なり、情報を“書き込む・読み出す”というシンプルかつ確実な方法で処理します。これにより、大量のデータを正確に保持し、必要なときに瞬時にアクセスできるようになっています。

記憶装置の基本的な役割は、「保存」「読み取り」「書き込み」の3つ。この機能は、データを保持するための小さな部品(メモリセルや磁気領域など)と、それらをコントロールする回路によって実現されています。

こうした仕組みが組み合わさることで、コンピュータは複雑な処理をスムーズにこなすことが出来るのです。

・階層構造とは:

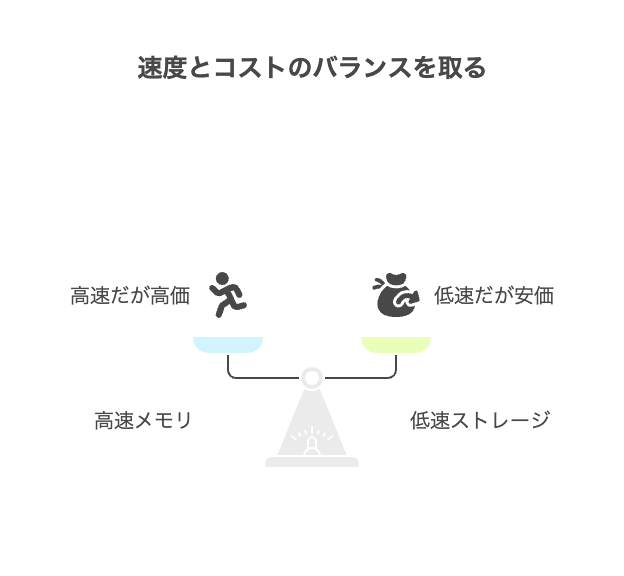

コンピュータの記憶装置は「階層構造」でうまく最適化されています。

どういうことかと言うと、速度もコストバラバラな記憶装置をうまく組み合わせて、コンピュータ全体の性能を最大限に引き出すための仕組みになっています。

たとえば、高速だけど高価なメモリ(キャッシュなど)の容量は小さくして、一方で低速で安価な記憶装置(HDDやSSDなど)は容量を大きく使うといったことで、システム全体のコストパフォーマンスを最適化しています。

こういった設計により、ユーザーは手頃な価格で高性能なコンピュータを利用することができるのです。

主記憶装置

主記憶装置(いわゆる「メインメモリ」)は、よくコンピュータの“作業机”に例えられます。

CPU(プロセッサ)が直接アクセスできる領域で、実行中のプログラムやデータを一時的に保管しておく場所です。ここがスムーズに働くことで、コンピュータ全体の動きもサクサクになります。

ただし、主記憶装置は“揮発性メモリ”とも呼ばれ、電源を切ると中のデータはすべて消えてしまいます。だからこそ、必要なデータは定期的に保存することが大事になってきます。

RAMの種類と特徴

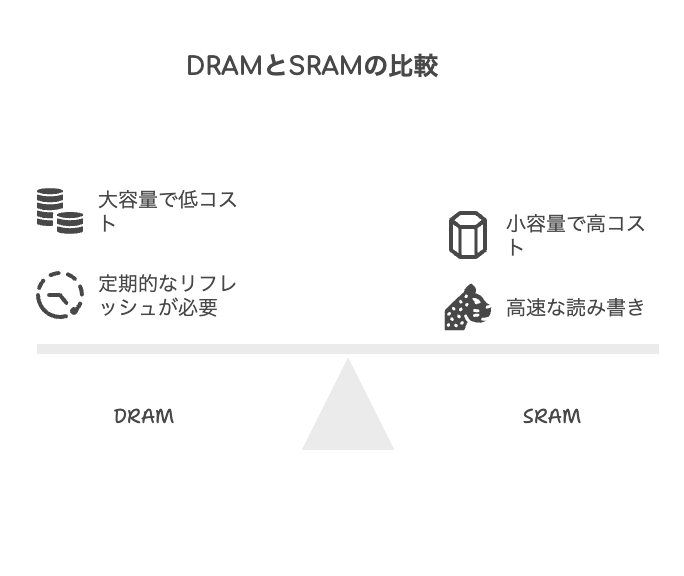

RAM(Random Access Memory)は、主記憶装置の中でも中心的な役割を担う重要な技術です。RAMには大きく分けて「DRAM」と「SRAM」の2種類があります。

まずDRAM(ダイナミックRAM)は、容量が大きくてコストも比較的安いため、私たちが普段使っているパソコンやスマホのメインメモリに多く使われています。ただし、データを保持するためには定期的に内容を更新(リフレッシュ)しなければならず、これが電力消費の増加につながるという側面もあります。

一方でSRAM(スタティックRAM)は、リフレッシュが不要で読み書きも速いのが特徴。ただし、容量が小さく価格が高いため、一般的なメインメモリには向いていません。そのかわり、CPUのキャッシュメモリとして活用されており、CPUとメインメモリのスピード差をうまく埋める“橋渡し役”になっています。

今のコンピュータでは、複数のレベル(L1、L2、L3など)のSRAMキャッシュを組み合わせて使うことで、全体の処理性能をグッと引き上げています。

メモリ管理技術

コンピュータの主記憶装置をムダなく使うために、「メモリ管理」の仕組みがいろいろ工夫されています。その代表的なものが「セグメント方式」と「ページング方式」です。

セグメント方式は、メモリ空間をプログラムの機能ごとに(セグメント)分けて管理する方法です。これによって、プログラムごとに独立したアドレス空間が確保できるので、複数の処理を同時に行っても互いに干渉しにくく、システムの安定性がアップします。

一方、ページング方式は、メモリ全体をを一定サイズの「ページ」と言う単位に分割し、仮想アドレスと物理アドレスをうまく対応させる技術です。これにより、実際のメモリ容量以上の“仮想的な大きなメモリ空間”を使えるようになり、限られたリソースを効率的に使えるようになります。

現在のオペレーティングシステムでは、この2つの方式を組み合わせて、より柔軟で高度なメモリ管理を実現しています。

補助記憶装置

補助記憶装置(ストレージ)は、データを長期間保存するための記憶装置です。

主記憶装置と違って、電源を切ってもデータが消えない「不揮発性」が最大の特徴。この「不揮発性」のおかげで、OSやアプリ、写真や書類といったユーザーデータを、しっかり保存しておくことができます。

補助記憶装置にはいろんな種類があります。たとえば、昔からあるハードディスク(HDD)は磁気で記録し、大容量かつコスパの良さが特徴。CDやDVDなどの光学ディスクも一時期よく使われました。

そして今主流になってきているのが、SSDやUSBメモリなどの半導体メモリ(フラッシュメモリ)系です。これらは高速・静音・省電力といったメリットがあり、特にノートパソコンやスマホでは主流になっています。

それぞれの記憶方式には「容量・速度・価格・耐久性」などの違いがあるので、用途に応じて最適なストレージを選ぶことが大切です。

ハードディスクドライブ(HDD)の仕組み

ハードディスクドライブ(HDD)は、昔からあるおなじみの補助記憶装置で、磁気を使ってデータを記録する仕組みになっています。中では高速で回転する円盤(ディスク)に、磁気ヘッドと呼ばれる部品が近づいて、データの読み書きを行っています。

HDDの魅力はなんといっても、大容量なのに安いこと。たくさんの写真や動画、アプリを保存するにはぴったりで、今でも多くのパソコンや外付けストレージに使われています。

ただし、HDDは中に動く部品(モーターやヘッドなど)が入っているため、どうしても音が出たり、熱を持ったり、衝撃に弱かったりという面があります。移動中に落としたりすると、データが壊れてしまうことも。

とはいえ、技術の進歩によってこれらの弱点もどんどん改善されてきており、大容量が求められるサーバーやデータセンターでは今もHDDが活躍しています。安定性とコストのバランスが取れているため、用途によっては今でも“第一選択”になることも多いんです。

ソリッドステートドライブ(SSD)の仕組み

SSD(ソリッドステートドライブ)は、半導体メモリを使ったストレージで、HDDと違って中に動くパーツがありません。このおかげで、起動が速い・静か・衝撃に強い・省電力などのメリットがあります。

SSDの中身には「NANDフラッシュメモリ」という技術が使われていて、これには実は書き換え回数に限りがあるという弱点があります。しかし、今は「ウェアレベリング」という技術で、同じ場所にばかり書き込まないよううまくコントロールして、寿命を延ばしています。

しかも、以前はちょっと高価だったSSDも、最近は価格がかなり下がってきています。

そのおかげで、昔はHDDが定番だった分野でも、どんどんSSDが使われるようになっています。スピードや快適さを重視するなら、今やSSDは間違いなく“第一候補”のストレージです。

光学記録メディアの役割

CDやDVD、Blu-rayといった光学メディアは、レーザー光を使ってデータを読み書きする記憶装置です。

これらのディスクは、比較的安価で大容量のデータを保存できるのが強み。映画や音楽の配布メディアとして使われてきたのはもちろん、バックアップ用としても長く重宝されてきました。物理的にしっかりしているので、ちゃんと保管すれば10年以上データが保てるとも言われています。

光学メディアにもいくつかの種類があって、

- ROM:読み取り専用(市販の音楽CDなど)

- R:一度だけ書き込み可能(記録用CD-Rなど)

- RW:何度でも書き換え可能(CD-RWやDVD-RWなど)

といったように、用途に合わせて選べるのもポイントです。

最近では、クラウドストレージや外付けSSDが主流になり、光学メディアを使う機会は減ってきましたが、それでも「オフラインで安全に保管しておきたいデータ」や「一時的なデータ配布」には、いまなお役立つ存在です。

クラウドストレージとは

クラウドストレージは、これまでの「物理的な記憶装置」という考え方を大きく変えた、まさに革新的な技術です。

インターネット経由でデータを遠隔のサーバーに保存することで、場所やデバイスに縛られず、どこからでもデータにアクセスできるようになりました。

クラウドストレージの強みは、なんといっても拡張性と信頼性。必要な分だけ容量を増やせたり、世界中のデータセンターに分散してデータを保存することで、万が一のトラブルにも備えられる「安心感」があります。

さらに、複数のデバイスでのファイル同期や、仲間との共有・共同編集など、従来のHDDやUSBメモリでは難しかったことも簡単にできるようになりました。Google Drive、Dropbox、OneDriveなど、もはや無くてはならない存在になっています。

クラウドストレージのメリット

クラウドストレージが注目されている理由は、なんといっても物理的な制約から解放されることです。もうハードディスクを買ったり、サーバーを設置したり、メンテナンスしたり…そんな手間とはおさらばです。

さらに、容量不足になってもすぐに増やせるのがクラウドの強み。事業が成長してファイルが増えても、物理的な機器の限界を気にせず、サクッと拡張できるのは大きなメリットですよね。

もうひとつ見逃せないのが、データの安全性。クラウドに保存されたデータは、専門のデータセンターでしっかり管理されているので、個人や中小企業では難しいレベルのセキュリティ体制が整っています。

災害やハードウェアの故障によるデータ損失のリスクも、クラウドならかなり軽減されます。しかも、自動でバックアップしてくれるサービスも多く、「うっかり消してしまった!」というときでも安心。

こういったメリットから、ユーザーはデータ管理の負担から解放され、本来の業務に集中することができます。

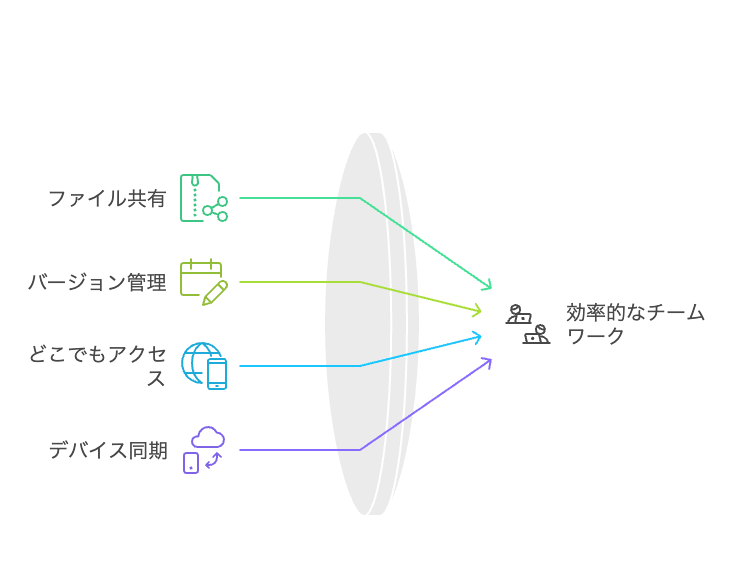

どこでも働ける時代を支える、クラウドストレージの力

クラウドストレージの最大の魅力のひとつが、「どこからでもアクセスできる」という特性です。オフィスはもちろん、自宅やカフェ、移動中の新幹線の中でも、同じファイルにすぐアクセスできる。これが今のリモートワークやテレワークの土台を支える技術のひとつになっています。

さらに、スマホ・タブレット・パソコンなど複数のデバイス間でシームレスに同期されるので、「あの資料、自宅のPCにしかない…」なんてこともありません。仕事もプライベートも、場所もデバイスも選ばず、スムーズにこなせる環境が手に入ります。

チームでの仕事も、もっとスムーズに

クラウドストレージが便利なのは、個人のデータ管理だけじゃないんです。ファイル共有や共同編集の機能を使えば、複数人で同時にひとつのファイルを編集したり、バージョン管理で過去の変更履歴を追跡したりと、チームでの作業も格段に効率化されます。

もう、メールでファイルを送ったり、USBメモリを渡したりする必要はありません。リアルタイムでの情報共有が可能になったことで、プロジェクトのスピードも、完成度もアップ。クラウドは、まさに“働き方そのもの”を変える力を持っているのです。

まとめ:進化し続ける記憶装置が、社会と働き方を変えていく

コンピュータの記憶装置は、まさに情報社会を支える土台のひとつ。主記憶装置、補助記憶装置、キャッシュメモリ、クラウドストレージ――それぞれが役割を持ち、互いに補い合うことで、私たちが快適にテクノロジーを使える環境を実現しています。

なかでも、階層構造による最適化は、限られたコストで最大の性能を引き出すために欠かせない考え方。普段意識することは少ないかもしれませんが、こうした設計思想が、PCやスマホを“速くて快適”にしてくれているんです。

さらに技術の進化によって、記憶装置はますます大容量・高速化が進み、AIやビッグデータといった高度な処理技術の実現を支える存在となりました。そしてクラウドの登場により、物理的な制限を超えて、柔軟で自由な働き方や協業スタイルまで可能にしています。

今や記憶装置は、単なる“データの置き場”ではありません。社会のあり方や未来のテクノロジーを形づくる重要な存在なのです。

コメント